Le 12 août 2021 sortait la dernière et huitième saison de la série Brooklyn Nine Nine sur la chaîne NBC. Cette comédie centrée sur la brigade de police de New York s’est cependant vue être réécrite suite au mouvement Black Lives Matters. Terry Crews, un des acteurs de la série affirme d’ailleurs que « Nous avons eu de nombreuses discussions sombres à ce sujet et des conversations approfondies, et nous espérons faire quelque chose qui sera vraiment révolutionnaire cette année. Nous avons une opportunité et nous prévoyons de l’utiliser de la meilleure façon possible. »

Ce n’est pourtant pas la première fois que la série s’engage politiquement dans la série. Déjà dans la saison 4, la série dénonçait le profilage racial à travers le personnage de Terry Jeffords. Néanmoins, la mort de George Floyd le 25 mai 2020 a donné un nouveau regain au mouvement Black Lives Matters en donnant une visibilité internationale aux violences policières notamment grâce au hashtag #blacklivesmatters qui a fait le tour de la planète.

Dans un contexte aussi brûlant, il peut apparaître difficile pour les productions américaines et notamment pour des séries sur la police de New York, de ne pas évoquer le mouvement ou de se positionner vis-à-vis de lui. Certains membres de la série d’ailleurs se sont engagés dans le mouvement en donnant des fonds. Dan Goor, le showrunner a notamment donné 100 000 $ au National Bail Fund Network qui lutte contre la détention provisoire et l’immigration et Stephanie Beatriz, l’interprète de Rosa Diaz dans la série a donné 11 000$ à The Community Justice Exchange qui lutte contre la criminalisation et l’incarcération.

Cet exemple pose ainsi la question de la nécessité ou non pour les industries de s’adapter aux mouvements sociaux, qui ont aujourd’hui une grande influence sur la production des séries, et d’inclure le mouvement social dans leurs productions. Mais ces références au mouvement traduisent-elles une véritable prise de position de la part des producteurs ou bien est-ce simplement une étiquette marketing pour générer du profit et se donner une bonne image?

L’engagement des networks et plateformes dans le mouvement Black Lives Matter

Au lendemain du mouvement Black Lives Matter, les networks et plateformes SVOD ressentent le besoin de s’engager dans le mouvement Black Lives Matter et d’agir en fonction notamment en produisant ou diffusant des séries qui parlent du mouvement.

Black Lives Matter, un topos des séries américaines

Orange is The New Black, Scandal, Dear white people, The Good Wife ou encore Lucifer, autant de séries qui font référence au mouvement Black Lives Matter, de manière plus ou moins explicite, et ont donné à voir des violences policières perpétrées envers les afro américains à l’écran pour ainsi dénoncer le profilage racial et le racisme institutionnel.

Cet engagement s’observe aussi par la création de catégories Black Lives Matter pour mettre en avant les productions afro américaines ainsi que la diffusion de documentaires ou de séries visant à mieux comprendre le contexte et dénoncer le système à l’image de The 13th et Dans leur regard d’Ava DuVernay. Engagement dont parle plus en profondeur cet article.

La diversité, le credo des industries audiovisuelles

Depuis son apparition, Black Lives Matter a suscité une vague de remise en question et notamment des représentations des minorités et de leur sous-représentation dans les médias. Depuis #OscarSoWhite notamment, les militants réclament une meilleure représentation des minorités ethnoraciales et particulièrement des afro américains.

Les plateformes SVOD telles que Netflix, Disney Plus ou encore Amazon Prime et les networks ont tenté d’y répondre en proposant une meilleure représentation des minorités raciales et en leur donnant une plus grande visibilité.

De plus en plus de séries apparaissent alors avec des castings qui se veulent plus représentatifs de la diversité de la société américaine, telles que Sex Education, Euphoria, Sense 8 ou encore His Dark Materials. Stacy L.Smith, la fondatrice de The Annenberg Inclusion Initiative, qui réalise des recherches sur la diversité, parle de cette évolution.

Ces nouvelles séries véhiculent en effet une idée de « progressisme » et « d’inclusion’ en montrant à l’écran des personnages afro américains, indo américains, asiatiques, etc. Surfant sur cette vague, les industries jouent sur cette étiquette pour se donner une bonne image et ainsi attirer un nouveau public, avide de représentations modernes et incluantes.

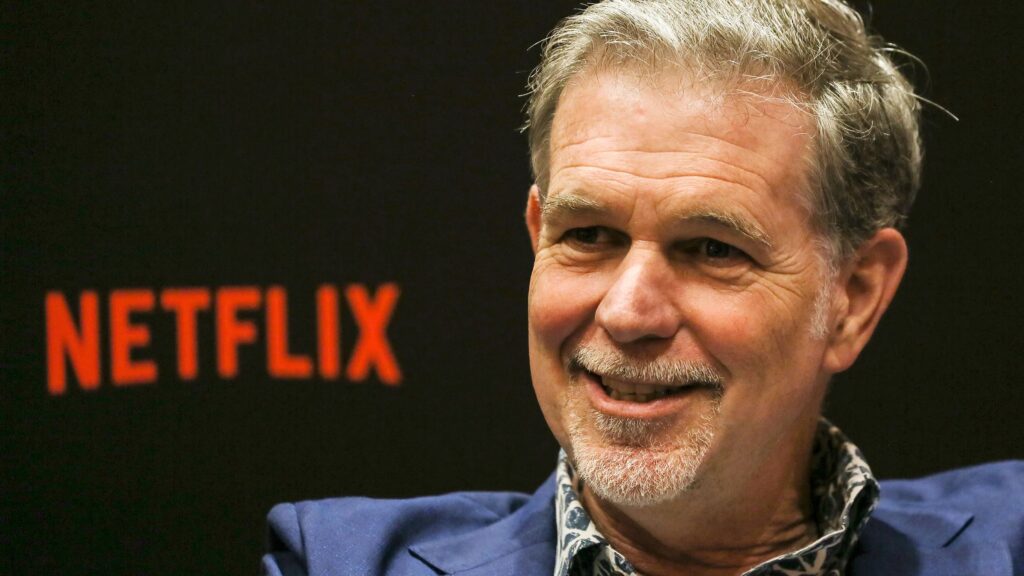

C’est le cas notamment de Netflix, la plateforme de Reed Hastings qui montre une réelle volonté de changement au niveau des représentations, en adoptant une politique basée sur la diversité et l’inclusion incarnée notamment par une responsable de l’inclusion et de la diversité, qui a été récemment nommée par la plateforme.

Cette politique de la diversité constitue en effet le fondement de son image de marque, qui s’observe autant par la création de catégories mettant en avant les » héros noirs » que par la diffusion de séries Youtube à l’image de Visibles qui présentent des témoignages de téléspectateurs, qui se disent se sentir plus représentés grâce aux séries diffusées sur Netflix.

Une prise de position qui suscite la controverse

Si certains y voient ici une formidable occasion de sensibiliser au racisme et plus largement aux inégalités sociales, d’autre y voient une forme de manipulation des masses par le biais d’un engagement politique au travers de la culture populaire, ainsi qu’une forme d’opportunisme en s’appropriant les luttes sociales actuelles par intérêt capitaliste.

C’est le cas dans les milieux plutôt conservateurs dans lesquels il est reproché à des plateformes telles que Netflix de diffuser une idéologie «wokiste » au travers de ses programmes. Prises de position dans les problématiques sociales contemporaines (#BLM, mouvements LGBTQIA+, Féminisme …), volonté de déconstruction de normes sociales implicites (racisme systémique, patriarcat…), cet engagement politique vaut notamment à Netflix de vives critiques.

Il est par exemple reproché à Reed Hastings, le PDG de Netflix, ses rapprochements et ses actions en faveur du parti démocrate américain, parti prônant des valeurs dites « progressistes ». Notamment le fait qu’en 2020 Hastings et sa compagne auraient investi 1,4 millions de dollars pour soutenir la campagne de Joe Biden. La levée de fonds à l’initiative de Ted Sarandos, directeur des contenus de la plateforme pour la seconde campagne présidentielle de Barack Obama est également mise en cause.

Déjà en 2018, les conservateurs américains dénoncent un contrat entre Netflix et le couple Obama pour la production de programmes originaux (le couple présidentiel possède une société de production: Higher Ground). Ces milieux voient dans le multiculturalisme et le « progrès social » promu par Netflix une forme de danger au sens civilisationnel.

Même si Reed Hastings et la plateforme au logo rouge montrent publiquement leur soutien au parti démocrate, il est difficile de certifier qu’une idéologie politique serait volontairement diffusée dans le but de convaincre le plus grand nombre.

Parmi les critiques faites à ces productions engagées en faveur des minorités, on retrouve également souvent la mise en cause d’un éventuel intérêt économique. En effet, le paradoxe entre la prise de position prônant un modèle égalitariste et le caractère on ne peut plus capitaliste de ces entreprises pose la question de la revendication de valeurs progressistes comme argument marketing.

En effet, comme le montre une article de Louis Wiart, docteur en information et communication à l’université de Bruxelles, Netflix connaît pertinemment les valeurs chères à son audience et comment les mettre en avant afin de la fidéliser.

« Le géant américain ne ménage pas ses efforts pour cultiver une image libérale et des résultats tangibles, qui ne doivent pas dissimuler une stratégie limpide: vendre les valeurs auxquelles est sensible son cœur de cible – jeune, urbain et connecté pour le fidéliser »

Mais dans un contexte de déconstruction et de combat contre des représentations souvent perçues comme erronées au travers des programmes audiovisuels, à l’heure de la “Cancel Culture” (terme désignant le fait de boycotter une oeuvre considérée comme problématique au regard d’une volonté de changement des mentalités vis-à-vis de la justice sociale), les entreprises auraient tout intérêt à convenir aux critères de représentation progressistes, connaissant la force et l’impact d’un appel au “Cancel”. L’autrice de la célèbre saga Harry Potter en a d’ailleurs déjà fait les frais. Suite à des propos jugés transphobes, J.K Rowling a déclaré avoir été victime de harcèlement et de menaces de mort de la part d’activistes. «Vendredi dernier, l’adresse de ma famille a été postée sur Twitter par trois comédiens activistes qui ont posé devant la maison, en se positionnant de manière à laisser apparaître notre adresse»

Par ailleurs les travaux de Laure Bereni, sociologue au CNRS, sur le sujet montrent que les politiques d’entreprises en faveur de la diversité (qui selon Louis Wiart se voit devenir un concept managériale) sont aujourd’hui adoptées par le plus grand nombre et revendiquées de manière publique. Et la publicité de ces politiques au travers de la communication se trouve nécessairement bénéfique pour l’image de marque de l’entreprise.

Associée à une logique de marché, la diversité peut parfois sembler mise en place de manière à convaincre et fidéliser une audience, une clientèle.

Ces nouvelles représentations de la diversité et initiatives de la part des plateformes et networks démontrent donc que les industries culturelles sont prêtes à s’adapter au contexte social et à s’engager. Cependant, cet engagement reste assez ambivalent car motivé par des intérêts économiques. Il est donc difficile de comprendre la véritable position de ces industries face à ce phénomène.

Credits photo: https://fr.newsmonkey.be/depuis-le-debut-des-manifs-black-lives-matter-les-series-comme-dear-white-people-ou-when-they-see-us-sont-plus-populaires-que-jamais/