La représentation des forces de l’ordre dans les séries aux USA pose des questions éthiques exacerbées depuis le mouvement Black Lives Matter. En effet, après avoir vu la police s’en prendre aux personnes afro-américaines, sans raison valable, leur présence à l’écran questionne. Le mouvement a eu un impact fort sur les séries américaines, faire une série sur la police dans ce contexte n’est donc pas neutre.

Montrer pour dénoncer

Le docteur Laurena Bernado de l’Université de Géorgie aux Etats-Unis explique dans son article Expanding Television’s Cultural Forum in the Digital Era: Prime Time Television, Twitter, and Black Lives Matter que les forums internet tels que Twitter sont des lieux de contextualisation et de débat où des sujets importants sont abordés. Elle dit que sur de tels sites, l’accent est mis “sur le rôle ou la responsabilité des émissions de divertissement dans les crises culturelles au-delà de la couverture des nouvelles.”.

La représentation des violences policières dans les séries permet de dénoncer les injustices. En effet, en montrant à l’écran la réalité des violences subies par les minorités, les personnes qui n’en font pas partie se rendent compte d’une situation qu’elles ne connaissaient pas et peuvent s’identifier aux personnages.

Quand George Floyd est mort, ça a changé la donne pour moi. […] J’ai dit : ‘Il y a cette division, ce débat, cette confusion. Il y a une anxiété entre les civils et la police.’ Je me suis dit : ‘Il faut qu’on en parle’.

Shemar Moore, acteur dans la série policière S.W.A.T.

Par exemple, dans l’épisode “Enquête parallèle” de la série New York, Unité Spéciale, le sujet de la violence policière ainsi que le thème du racisme sont traités. Cette série suit une équipe de détectives spécialement formés au sein de la police de New York, enquêtent sur les crimes à caractère sexuel. Dans cet épisode, trois détectives tirent 35 coups de feu et tuent un homme noir non armé qui n’était en aucun cas le suspect de leur affaire.

L’Union Américaine pour les Libertés Civiles (UCLA) explique que le profilage racial est une pratique discriminatoire des forces de l’ordre consistant à cibler des individus et à les soupçonner de crime en fonction de leur couleur, de leur origine ethnique, de leur religion ou de leur nationalité.

Dans un autre registre, Family Guy, une série d’animation télévisée américaine pour adulte, montre que l’humour peut aussi permettre de faire passer un message important. C’est notamment le cas avec l’épisode 14 de la saison 3 qui dénonce le profilage racial, une forme de racisme de la part de la police consistant à penser que les personnes d’une race ou d’une couleur particulière se comporteront d’une certaine manière, et en particulier qu’elles commettront des crimes.

Glorifier la profession et normaliser la brutalité policière

Cependant, Rashad Robinson, le président de Color Of Change, une organisation leader en matière de justice raciale, explique dans le rapport Normalizing Injustice que les séries policières tendent à minimiser le racisme dont peut faire preuve la police.

Normalizing Injustice est une étude inédite sur la façon dont les séries policières scénarisées représentent le système de justice pénale.

Elle a analysé 353 épisodes de 26 séries axées sur le crime de 2017-2018, tout en identifiant la race et le sexe des 41 créateurs, 27 directeurs d’émissions et 275 scénaristes. Le rapport a également identifié les lieux de tournage de chaque série et les consultants policiers, militaires ou autres que chaque série emploie pour obtenir des conseils.

Le genre policier glorifie, justifie et normalise la violence et l’injustice systématiques infligées par la police, faisant des policiers et des procureurs des héros qui commettent des abus, en particulier à l’encontre des personnes de couleur.

Rashad Robinson, dans le rapport de Color of Change intitulé Normalizing Injustice.

Dans l’épisode 16 de la saison 4 de Brooklyn Nine Nine, une série policière comique qui suit le quotidien des policiers du district 99 de Brooklyn, Terry Jeffords, un policier afro-américain se fait contrôler et braquer un soir où il n’est pas en service, sans raison, par un policier blanc.

Celui-ci explique à son capitaine de brigade, Raymond Holt, qui est également noir, qu’il veut porter plainte. Le capitaine Holt lui répond qu’il ne devrait pas le faire, car cela rendrait difficile son avancement au sein de la police de New York. Holt explique que c’est ce qu’il a fait : il a enduré des années d’abus en tant qu’inspecteur noir et gay pour devenir capitaine de police afin de rendre la police de New York moins raciste et moins hostile aux homosexuels.

Bien que cet épisode parle du racisme au sein de la police New Yorkaise, il propage le mythe selon lequel il existe de bons et de mauvais flics, et que s’il y a suffisamment de bons flics, la police ne tuera plus les minorités. Cette conviction que la réforme de la police mettra fin à la violence raciste remonte au moins aux années 1950, comme l’a montré la politologue Naomi Murakawa dans son livre The First Civil Right.

Dans son article pour le magazine Rolling Stone intitulé A History of Violence: Why I Loved Cop Shows, and Why They Must Change, le critique de télévision Alan Sepinwall, parle des effets qu’a eu la présence de policiers dans les séries.

Il dit que « […] le flot ininterrompu de policiers à la télévision a accompli deux choses. Au début, elle a présenté les officiers de police comme des héros infaillibles, équipés professionnellement et par tempérament pour gérer n’importe quelle situation délicate. Puis, finalement, elle a commencé à dépeindre le comportement moins admirable des policiers, mais d’une manière qui tendait à l’expliquer – et, après un certain temps, à le normaliser. Ces histoires fictives ont incité nombre d’entre nous à supposer que les policiers sont toujours de bonne foi, et à ignorer ou à écarter les moments où ils ne le sont manifestement pas. ». Le rapport de Colour of Change permet d’ailleurs de rendre compte de cette deuxième constatation faite par Alan Sepinwall.

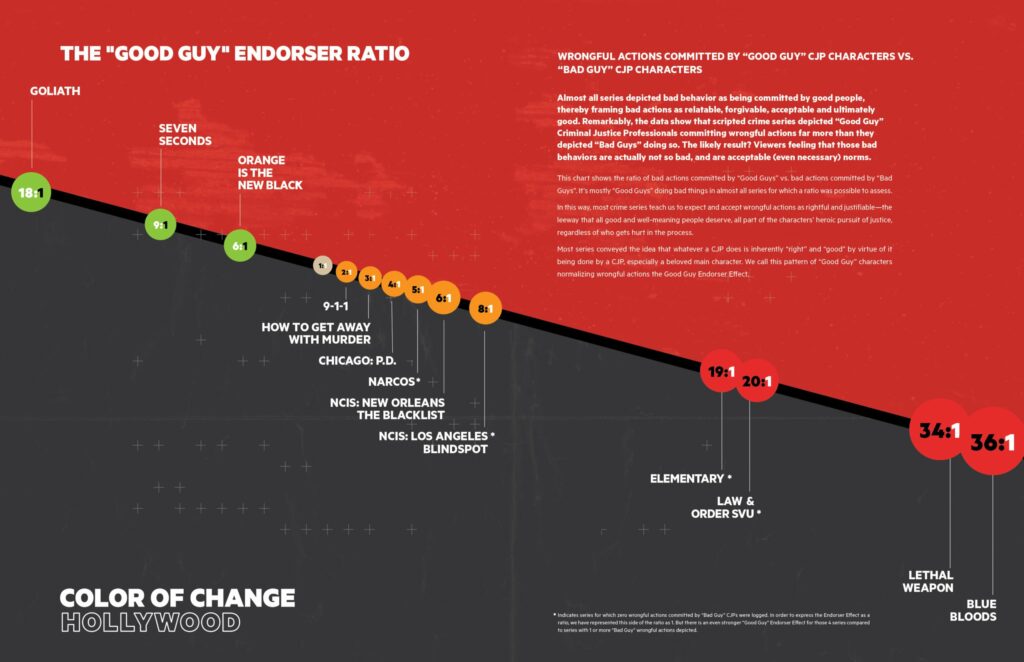

VS. les personnages de policiers « méchants » dans des séries US.

Ce graphisme montre que la majorité des séries présentent les mauvais comportements comme étant commis par de bonnes personnes, ce qui permet de présenter les mauvaises actions comme étant compréhensibles, pardonnables, acceptables et finalement bonnes.

Les données montrent de façon significative que les séries policières mettent en scène des « gentils » professionnels de la justice pénale commettant des actes répréhensibles bien plus souvent que des « méchants ».

Le résultat : les téléspectateurs ont l’impression que ces comportements ne sont en fait pas si mauvais, et qu’ils constituent des normes acceptables parfois même nécessaires.

Ainsi, bien que les séries aient un effet bénéfique lorsqu’elles parlent de sujets importants comme les violences policières, le mouvement Black Lives Matter et le racisme, cela n’est pas encore suffisant. Pour faire face à ce manque, le rapport Normalizing Injustice recommande que les séries policières s’attaquent au racisme d’État et au racisme soutenu par l’État, et qu’elles engagent un personnel plus diversifié ayant une expérience plus variée du complexe industriel carcéral, entre autres choses.

L’industrie dans son ensemble devrait élaborer de nouvelles normes pour le genre policier et tenir les présentateurs responsables de la production d’émissions racistes.

Traduction

- Expanding Television’s Cultural Forum in the Digital Era: Prime Time Television, Twitter, and Black Lives Matter : Élargir le forum culturel de la télévision à l’ère du numérique : La télévision en prime time, Twitter et Black Lives Matter

- The First Civil Right : Le Premier Droit Civil