OSS 117 par Michel Hazanavicius : détourner pour mieux dénoncer.

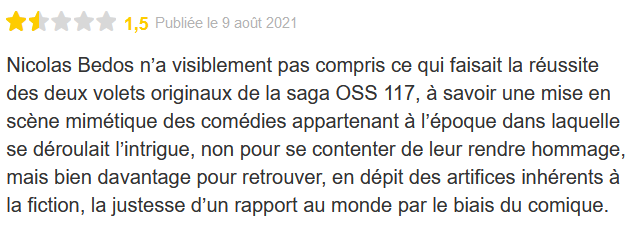

Sorti en salle le 4 août dernier, le 3e volet des aventures d’OSS117, Alerte rouge en Afrique noire, a reçu un accueil pour le moins mitigé. Les détracteurs de cet opus, réalisé par Nicolas Bedos, lui reprochent de ne pas avoir totalement su réutiliser les ingrédients qui faisaient la saveur des premiers films : un hommage aux grands classiques de l’espionnage, associé à une critique par l’humour de l’esprit colonialiste français.

Une adaptation au second degré.

[L]a lointaine origine française et l’aristocratisme voyou de l’OSS 117 de Jean Bruce ont des relents d’Arsène Lupin et viennent colorer l’idéologie professionnaliste de cet espion « américain »[1].

Dictionnaire des littératures policières, vol. 2 : J – Z.

Le personnage d’OSS 117, créé par l’écrivain français Jean Bruce en 1949, est un espion des plus sérieux. Bruce reprend à son compte tous les codes classiques du roman d’espionnage : un personnage d’espion aux méthodes expéditives, des fusillades, du sexe… OSS 117 est d’ailleurs souvent comparé à son homologue britannique, le célèbre James Bond, bien que ce dernier n’ait été créé que quatre ans plus tard.

Le succès de James Bond au cinéma, à partir des années cinquante, va entraîner l’apparition d’une ribambelle de copies, plus ou moins semblables à l’original. Certaines de ces copies vont d’ailleurs exploiter le caractère ultra codifié du genre pour créer des parodies. La parodie étant un exercice qui consiste à reproduire une œuvre existante en utilisant un certain nombre de ses éléments constitutifs, afin de les détourner, les exagérer ou les inverser.

C’est vraiment un film sur les clichés. On a un personnage qui ne réfléchit qu’en terme de clichés […] le scénario avance de cliché en cliché, la réalisation fonctionne de cliché en cliché.

Extrait d’une interview d’Hazanavicius pour Clap.ch, en 2009.

Dans sa première adaptation des aventures de l’espion en 2006, Michel Hazanavicius prend le contrepied de ces stéréotypes. Plutôt que de tourner en ridicule le genre du film d’espionnage, il choisit de le reproduire fidèlement. L’esthétique d’OSS 117 ressemble en tout point à un film des années 50, sa pellicule rappelant le technicolor et ses plans s’inspirant des mouvements de caméra des premiers James Bond. OSS 117 2 respecte lui aussi ce saut dans le temps, en adoptant une esthétique « pop » fidèle aux années soixante.

Les OSS 117 s’écartent de la tradition parodique pour une forme de comédie plus raffinée, le pastiche. A l’inverse de la parodie, le pastiche ne cherche pas à rendre ses références ridicules, mais au contraire à les restituer fidèlement pour mieux les mettre en perspective. C’est pourquoi les mimiques et l’attitude de Jean Dujardin rappellent souvent un Sean Connery dans son rôle de James Bond.

Pourtant, l’OSS 117 d’Hazanavicius n’est pas une simple copie de l’espion créé par Ian Fleming. Le réalisateur choisit au contraire le second degré, et livre une version caricaturée de son personnage. Hubert Bonisseur de la Bath devient ainsi l’archétype du français raciste, misogyne et homophobe. Des comportements qui apparaissaient déjà dans l’œuvre de Jean Bruce, mais étaient alors plutôt symptomatiques de l’époque à laquelle les romans ont été écrits.

Elle ferait mieux de s’allonger plutôt que de chanter, le client serait plus satisfait et elle gagnerait davantage.

Extrait du roman Ici OSS 117, par Jean Bruce.

Tcheng LI était un homme discret. De taille moyenne, c’est-à-dire presque grand pour sa race […].

Extrait du roman California zéro pour OSS 117, par Josette Bruce.

Bien entendu, le « club » était fermé aux homosexuels et autres déviationnistes. La maison était sérieuse.

Extrait du roman OSS 117 gagne la belle, par Josette Bruce.

« OSS 117, c’est passer par une époque pour se regarder maintenant ».

Ce personnage qui n’a pas évolué […] son rapport au monde a changé. Les gens ont changé autour de lui.

Extrait d’une interview d’Hazanavicius pour Clap.ch en 2009.

Hazanavicius et son équipe s’appliquent à recréer l’ambiance générale des époques dans lesquelles se déroulent les deux films. Cela permet, dans OSS 117 : Le Caire nid d’espion, d’inscrire le personnage dans son temps, bien qu’un malaise s’instaure alors entre l’espion, pétri de préjugés, et les Égyptiens qu’il côtoie. Dans OSS 117 : Rio ne répond plus, l’action se déroule douze ans après celle du premier opus et marque, cette fois, un profond décalage générationnel.

Cette dynamique est revendiquée par le réalisateur : « Ce personnage, qui n’a pas évolué […] son rapport au monde a changé. Les gens ont changé autour de lui [et cela permet] de le mettre dans des situations nouvelles, tout d’un coup d’avoir des gens qui lui répondent […]. »

Ce jeu sur les époques permet également une mise à distance qui rend possible la critique d’un certain esprit français qui persiste encore aujourd’hui. De l’aveu même de Jean Dujardin : « C’est aussi fait un peu pour ça, OSS 117. C’est passer par cette époque pour se regarder maintenant. C’est une façon de tirer un peu la chasse, pardon pour l’expression, mais c’est vrai que c’est cathartique. »

Un second degré pas toujours perçu par les spectateurs ?

OSS 117 est un personnage raciste, misogyne et homophobe, pourtant, il est aussi empli de qualités propres aux héros des films d’espionnage. Il y a dans les deux premiers films un jeu comique subtil de la part du réalisateur qui tourne en ridicule son personnage tout en le rendant sympathique. Hazanavicius laisse aux spectateurs la tâche de déceler eux-mêmes le second degré, car il n’explique jamais frontalement son point de vue, bien que les personnages secondaires répondent quasi systématiquement aux répliques graveleuses d’OSS 117 par la gêne ou la réprobation.

Cette complicité implicite entre le réalisateur et ses spectateurs connaît pourtant ses limites. Hazanavicius, invité en juillet 2021 de l’émission Sous le soleil de Platon, a avoué son malaise face à une partie des fans d’OSS 117 : « La question, c’est : à quel prix vous faites rire ? […] Je pense que je n’assumerais pas tous les gens qui citent des vannes d’OSS dans toutes les circonstances. Il y a des gens, je pense que je rirais volontiers avec eux. Je pense qu’il y a des gros cons qui prennent des vannes de OSS à leur compte et dans des situations dont j’aurais honte, quoi…[2] »

Hazanavicius aborde ici le problème de la réception du second degré pour une partie de ses spectateurs. Quand celui-ci touche à des thèmes problématiques, comme le racisme ou le sexisme pour s’en moquer, il est nécessaire que le spectateur comprenne de lui-même que c’est bel et bien de l’humour. Il doit rire de Jean Dujardin et non avec lui. Ce phénomène explique en partie la réticence du réalisateur à créer le troisième volet de la saga. Le contexte sociétal n’étant, selon lui, « plus le même qu’en 2009 et demanderait par conséquent de trouver une autre manière de raconter les exploits de l’agent secret réac sans pour autant dénaturer son ADN comique.[3] »

La réalisation du troisième volet est finalement confiée à Nicolas Bedos. OSS 117 Alerte Rouge en Afrique Noire sort au cinéma en 2021 et reçoit des critiques mitigées. Une partie des fans et de la presse salue les qualités cinématographiques et scénaristiques de l’opus, tandis que les autres lui reprochent de manquer de l’inventivité et de la justesse de ses prédécesseurs.

[1] Claude Mesplède (dir.), Dictionnaire des littératures policières, vol. 2 : J – Z, Nantes, Joseph K, coll. « Temps noir », 2007, 1086 p. (ISBN 978-2-910686-45-1, OCLC 315873361), p. 669-670 (notice Roman d’espionnage).

[2] Interview de Michel Hazanavicius pour France Inter, juillet 2021 : https://www.franceinter.fr/emissions/sous-le-soleil-de-platon/sous-le-soleil-de-platon-du-jeudi-15-juillet-2021

[3] Guedj Philippe, « OSS 117 » : pourquoi Michel Hazanavicius ne répond plus », mai 2019 : https://www.lepoint.fr/pop-culture/oss-117-pourquoi-michel-hazanavicius-ne-repond-plus-23-05-2019-2314537_2920.php