Choisir des acteurs et des actrices noirs pour jouer des personnages que le public identifie comme blancs ? La pratique provoque de nombreux débats sur les réseaux sociaux et Internet. Les adaptations récentes qui usent du « racebending » n’échappent pas aux diverses polémiques. Elles sont accusées de réaliser des coups de publicité en se servant de la diversité, ou de dénaturer les œuvres d’origine.

Pourtant, la pratique a souvent permis, ces dernières années, d’offrir de la visibilité à certaines parties de la population souvent oubliées ou mal représentées à l’écran. Le phénomène a également été à l’origine d’une représentation plus subtile des personnages. En introduisant des problématiques nouvelles pouvant même enrichir, ou du moins réactualiser, l’œuvre de départ. Cela permet notamment de mettre en avant des questions de société, comme le racisme.

Réécrire les personnages pour inclure des questions de société.

« […] refléter de façon sociologiquement objective la structure sociodémographique, les conduites et les valeurs d’une population donnée ».

Éric Macé, sociologue.

Au-delà du

travail d’écriture scénaristique, c’est celui de la réécriture des personnages

qui permet d’intégrer les problématiques liées à une communauté donnée. Aussi,

changer la « couleur » d’un personnage doit permettre de prendre en

compte l’impact que cela aura sur son histoire. Pour citer le sociologue Eric

Macé, il s’agit de « refléter de façon sociologiquement objective la

structure sociodémographique, les conduites et les valeurs d’une population

donnée[1] ».

Un policier noir dans les États-Unis racistes des années 1930 : le cas de Perry Mason.

It’s nice to have a story in the 1930s with any sort of focus on anything other than whiteness. It’s nice to see people of color. It’s nice to see Black people. It’s nice to see women speaking up for themselves. Those are things from the 1930s we don’t see […].

C’est bien d’avoir une histoire dans les années 1930 qui se concentre sur autre chose que la « blanchité ». C’est agréable de voir des gens de couleur. C’est agréable de voir des Noirs. C’est agréable de voir des femmes s’exprimer. Ce sont des choses des années 1930 que nous ne voyons pas […].

Extrait d’une interview de Chris Chalk pour Collider, publiée le 5 juillet 2020.

Dans la série Perry Mason, dernière adaptation en date de l’œuvre d’Earle Stanley Gardner par la chaîne américaine HBO, le personnage de Paul Drake, bras droit du célèbre avocat Perry Mason, est interprété par Chris Chalk, un acteur afro-américain.

Paul Drake, le détective assistant de Perry Mason, incarné par William Hopper (à gauche) dans la première adaptation de 1957, et par Chris Chalk (à droite) dans la nouvelle adaptation de 2020.

La série choisit de se pencher sur les origines des personnages, avant qu’ils n’atteignent leur notoriété dans le monde judiciaire. Paul Drake n’est donc pas encore détective, mais un simple policier de la ville de Los Angeles.

Cela pourrait paraître assez banal, si ce n’est que l’intrigue a lieu dans les années 30, et que les policiers noirs ne courent, pour ainsi dire, pas les rues. Quand cela leur est permis, leur rôle de représentant de la loi est extrêmement restreint, bien plus que celui de leurs collègues blancs. Ainsi, Paul Drake, un policier d’une grande intuition, se voit mettre des bâtons dans les roues par une hiérarchie qui se refuse à le laisser réussir dans son travail.

Ce choix de casting permet ainsi d’embrasser une vision plus globale de l’histoire de la police étatsunienne et de rappeler au spectateur des faits occultés par d’autres reconstitutions de cette époque. Chris Chalk lui-même salue cette décision, dans une interview pour Collider : « C’est bien d’avoir une histoire dans les années 1930 qui se concentre sur autre chose que la « blanchité ». C’est agréable de voir des gens de couleur. C’est agréable de voir des Noirs. C’est agréable de voir des femmes s’exprimer. Ce sont des choses des années 1930 que nous ne voyons pas […]. »

Un homme afro-américain à la tête de la police de Los Angeles : le cas de Bosch.

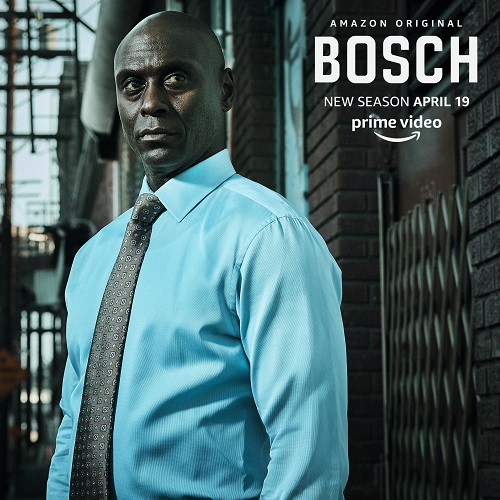

Dans la série Harry Bosch (ou simplement Bosch en version originale), adaptation en sept saisons de la série de romans de Michael Connelly par les studios Amazon, le rôle d’Irvin Irving, chef de la police pince sans rire, revient à l’acteur noir Lance Reddick.

Irvin Irving, joué par Lance Reddick, est le chef de la police de Los Angeles dans Bosch, l’adaptation de la série de romans de Michael Connelly.

Ce dernier n’en est pas à son coup d’essai, car il a déjà interprété un rôle similaire dans la célèbre série d’HBO, The Wire, avec laquelle Harry Bosch partage quelques similitudes.

Un fait notable, qui fait réfléchir sur la perception du spectateur de fiction, est que la couleur de peau du personnage créé par Connelly n’est en réalité jamais explicitement mentionnée dans l’œuvre originale. Ce qui laisse presque automatiquement penser au lecteur qu’il ne peut être que blanc.

Résultat, les muscles de sa mâchoire étaient devenus le trait le plus prononcé de son visage. Quand on le regardait de face, la mâchoire d’Irving était réellement plus large que ses oreilles en forme d’ailes plaquées contre son crâne rasé. Ces oreilles et cette mâchoire lui conféraient un visage intimidant, pour ne pas dire inquiétant. On aurait dit que ses puissantes molaires étaient capables de broyer des billes de verre.

Extrait du roman Les Égouts de Los Angeles de Michael Connelly, première aventure d’Harry Bosch et première apparition du personnage d’Irvin Irving.

Dans la série Amazon, le personnage d’Irving est noir. Il est le chef de la police de Los Angeles, craint et respecté. Son appartenance « ethnoraciale » est exploitée dans les intrigues politiques et politiciennes, que ce soit dans son quotidien de policier ou lorsqu’il aspire à devenir maire de la ville.

Être femme et noire dans les états du sud : le cas de Preacher.

J’adore. Ça diversifie la série, et je pense que ça va apporter (même si c’est à travers des stéréotypes) le côté femme puissante et indépendante qui se fout de tout dont Tulip a besoin.

Message d’internaute en réponse au sujet « African-American Tulip » sur Reddit, 13 mars 2015.

Ce serait se voiler la face que de dire que ça ne changera rien du tout, parce qu’il y a beaucoup de personnages racistes dans [cette histoire]. Mais, je pense que ça apporte un nouvel éclairage sympa, et que ça donne la chance à tout ceci d’être une adaptation moderne et pleine de fraicheur.

Dans le cas de Preacher, adaptation de la série de comics de Steve Dillon et Garth Ennis, c’est le personnage de Tulip O’Hare qui prend vie à l’écran sous les traits sous les traits de Ruth Negga, actrice irlando-éthiopienne.

Tulip O’Hare, l’un des personnages principaux de la série de comics Preacher, interprétée par Ruth Negga (à droite) dans l’adaptation de 2016.

Comme le mentionne Kimberley Crenshaw, sociologue américaine à l’origine de la notion d’ « intersectionnalité » : « les expériences des femmes de couleur sont souvent le produit des croisements du racisme et du sexisme […]. Les considérations d’ordre économique – accès à l’emploi, au logement, aux soins de santé – confirment que les structures de classe contribuent largement à déterminer l’expérience des femmes de couleur vis-à-vis de la violence.[2] »

Tulip est une femme forte qui a grandi dans le Sud des États-Unis, imprégnée par son racisme. Le fait d’en faire une femme noire offre la possibilité d’approfondir encore davantage l’histoire et le caractère de cette dure-à-cuire qui refuse de se laisser faire. Cela permet également de rappeler que le racisme est toujours un fait d’actualité brûlant aux États-Unis, à plus forte raison lorsque l’on est une femme.

Une partie des fans se réjouit d’ailleurs de l’indépendance du personnage de la série par rapport à son modèle originel : « Je préfère largement la Tulip de la série à celle du Comic. Celle du Comic paraissait être une extension de Jesse, l’idiote amoureuse qui voulait juste être prise au sérieux, mais la Tulip jouée par Negga fait son propre truc, que Jesse soit ou non de la partie. Certes, les choses fonctionnent mieux quand il est là (il est l’intrigant, elle est l’action), mais la Tulip fait ce que Tulip veut, et c’est rafraîchissant de voir un personnage féminin dont tout l’arc narratif ne dépend pas d’un mec. » (Reddit, 30 novembre 2018, traduit de l’anglais par la rédaction)

Les limites de la représentation.

Quelqu’un d’autre a été partagé en regardant la série, compte tenu des manifestations BLM [Black Lives Matters, NDLR] et du LAPD [Los Angeles Police Department, NDLR] ?

Je sais que la série est basée sur les livres, mais il est difficile d’ignorer le pilote de la série avec [l’homme de couleur] tué dans les premières minutes (M. Flores) par Bosch, les aventures extrajudiciaires de Harry Bosch (rappelez-vous la saison du scénariste/réalisateur de film où Bosch filme un meurtre en direct et ne fait rien)… A chaque nouvelle saison, j’ai le sentiment que je vais voir plus de choses qui me dérangent.

Il y a cependant cette saison avec la brutalité policière dans laquelle Bosch travaille avec Chandler pour obtenir justice pour cet homme noir, donc je suis content que cela n’ait pas été ignoré. Ces derniers mois m’ont fait réaliser que la brutalité policière est bien plus réelle et chronique que ce que j’en savais ; J’espère que la saison 7 amènera une bonne touche de réalité de ce côté-là.

Message d’internaute sur Reddit, 5 août 2020.

Si les castings « inclusifs » permettent, dans l’absolu, une meilleure représentation de nos sociétés, le piège est peut-être de vouloir trop en faire et de quitter le cadre de la réalité en gommant certains faits sociaux, certaines inégalités.

Aussi, s’il peut être inspirant de voir un officier noir à la tête du célèbre LAPD (le département de police de la ville de Los Angeles) il faut néanmoins garder à l’esprit que, de Jacob F. Gerkens en 1876 à Michel Moore aujourd’hui, ce service de police n’a jamais compté que des chefs blancs.

La proportion des chefs de police aux États-Unis témoigne d’ailleurs de la surreprésentation des blancs dans ces postes de commandement. La réalité est donc encore loin de la fiction pour ce qui est de l’inclusion des minorités.

[1] Macé Éric, « Mesurer les effets de l’ethnoracialisation dans les programmes de télévision : limites et apports de l’approche quantitative de la « diversité » », Réseaux, 2009/5-6 (n° 157-158), p. 233-265.

[2] Crenshaw Kimberlé Williams, Bonis Oristelle, « Cartographies des marges : intersectionnalité, politique de l’identité et violences contre les femmes de couleur », Cahiers du Genre, 2005/2 (n° 39), p. 51-82.