Autant en Emporte le vent : Quand la fiction change l’Histoire

La polémique a éclaté le 10 juin 2020, lorsque HBO retire de sa plateforme le film de David O Selznick. Les réactions ne se font pas attendre, certains criant à la censure généralisée, dans une période charnière pour les luttes antiracistes avec le mouvement Black Lives Matter. Il s’agit ici d’un sujet épineux puisque le film, adapté d’un livre paru trois ans plus tôt, traite effectivement d’une famille sudiste pendant la guerre de sécession, période où l’esclavage était encore d’actualité.

Le film paru en 1939 revient aujourd’hui au centre de l’attention médiatique, alors que la chaîne de streaming HBO a décidé de le retirer temporairement de son catalogue pour y ajouter du contenu, afin de restituer le contexte historique dans lequel l’œuvre est sortie. Jugé raciste, Autant en Emporte le Vent reste le plus gros succès au box-office mondial de tous les temps en prenant en compte l’inflation, 80 ans après sa sortie.

Mais alors, Autant en Emporte le Vent glorifie-t-il ce qu’il dépeint ?

Réécrire l’histoire pour justifier ses actions

La défaite des Etats du Sud lors de la guerre de Sécession a laissé une marque indélébile sur beaucoup de confédérés, bien après 1865. Pour mieux digérer cette défaite, une théorie négationniste est venue falsifier l’histoire du conflit, celle de la “cause perdue”. La mythologie liée à cette idée tend à faire croire que le combat contre le nord était perdu d’avance mais était avant tout une cause noble et juste. Elle affirmait que les confédérés ne défendaient non pas l’esclavage mais plutôt les droits de leur propres Etats selon la constitution Etats-Unienne.

« La guerre de Sécession est à l’origine une guerre civile qui a duré quatre ans, opposant les États-Unis d’Amérique (l’Union) à onze États sécessionnistes du Sud (la Confédération). Ce conflit trouve son origine dans le système de l’esclavage, sur lequel repose toute l’économie agricole du Sud, mais qui se trouve contesté par l’essor du mouvement abolitionniste. Ayant causé la mort de six cent mille hommes et la ruine de plusieurs États du Sud ravagés par les combats, la guerre de Sécession libère quatre millions d’esclaves, mais ne met pas un terme à la ségrégation qui perdure jusqu’aux années 1960.

On retrouve effectivement ce point de vue dans Autant en Emporte le Vent, cependant sa présence n’est pas pour autant glorifiée. Elle existe oui, mais les protagonistes qui soutiennent la cause sont dépeints comme peu moraux ou peu conscient de leur condition. Le film tend à produire une forme de critique implicite de la cause perdu des confédérés, car les personnages plus ou moins référents en termes de morale sont bien plus partagés sur cette guerre et sur le bien-fondé de leur cause. Lors d’un débat entre confédérés, Rhett Butler déclare par exemple :

« Les Yankees sont mieux équipés que nous […] tout ce que ce que nous avons c’est du cotton, des esclaves et… de l’arrogance. »

C’est de cela que vient la pluralité des interprétations possibles du film, qui propose des opinions variées via ses personnages et fait passer implicitement certains messages.

Autrice contre producteur : deux visions opposées

Avant d’être un film, Autant en Emporte le Vent est à la base un roman publié par Margaret Mitchell publié seulement trois ans avant sa version cinéma. Les deux œuvres racontent la même histoire mais leurs auteurs n’ont en fait pas le même point de vue sur la population afro-américaine.

Si l’on se penche sur la vie de Margaret Mitchell, on se rend rapidement compte qu’elle a vécu personnellement les conséquences de la Guerre de Sécession en tant que femme blanche sudiste. Adolescente, elle était particulièrement attachée aux œuvre littéraires du suprémaciste blanc Thomas Dixon ce qui a également influencé ses positions sur la Guerre de Sécession et sur la communauté afro-américaine.

De l’autre côté, David O. Selznick, le producteur du film de 1939, est né dans une famille juive dans un Etat du Nord. Il est considéré comme un libéral progressiste. Il a notamment dit :

“I, for one, have no desire to produce any anti-Negro film… In our picture I think we have to be awfully careful that the Negroes come out decidedly on the right side of the ledger, which I do not think should be difficult.”

Pour aller dans ce sens Selznick va décider d’humaniser les personnages noirs dans son film, plutôt que de condamner l’esclavage qui, en 1939, était illégal depuis longtemps. A l’inverse, il choisit de supprimer le KKK du script, qui était effectivement présent dans le livre. Il y a donc ici une volonté de ne pas donner de visibilité à un mouvement suprémaciste blanc qui à l’époque était encore très actif. C’est par ailleurs un mouvement qui s’est reconstitué précisément après la sortie d’un film au cinéma en 1915, The Birth of a Nation, donnant ainsi à voir l’impact sociopolitique qu’une œuvre fictionnelle peut avoir sur la réalité.

L’esclavage, pratique moralement acceptable ?

Pourtant la représentation des noirs et de l’esclavage dans Autant en Emporte le Vent reste pour beaucoup problématique. Par exemple, le film n’évoque jamais la vraie condition des esclaves. Ils sont représentés comme de simples travailleurs et ne sont jamais maltraités, achetés ou vendus. On pourrait quasiment croire à du salariat.

De même, les personnages ne font quasiment aucun effort pour questionner la moralité de l’esclavage, il y a en effet une seule ligne de dialogue liée à ce sujet entre Scarlett le personnage principal et son mari :

“Scarlett, je ne ferai pas de profit sur le dos de travailleurs forcés et sur la misère d’autrui ».

“tu n’étais pas si regardant quand tu possédais des esclaves.”

“c’était différent, nous les traitions correctement. Et puis je les aurais tous libéré à la mort de père, si la guerre ne les avait pas libérés avant.”

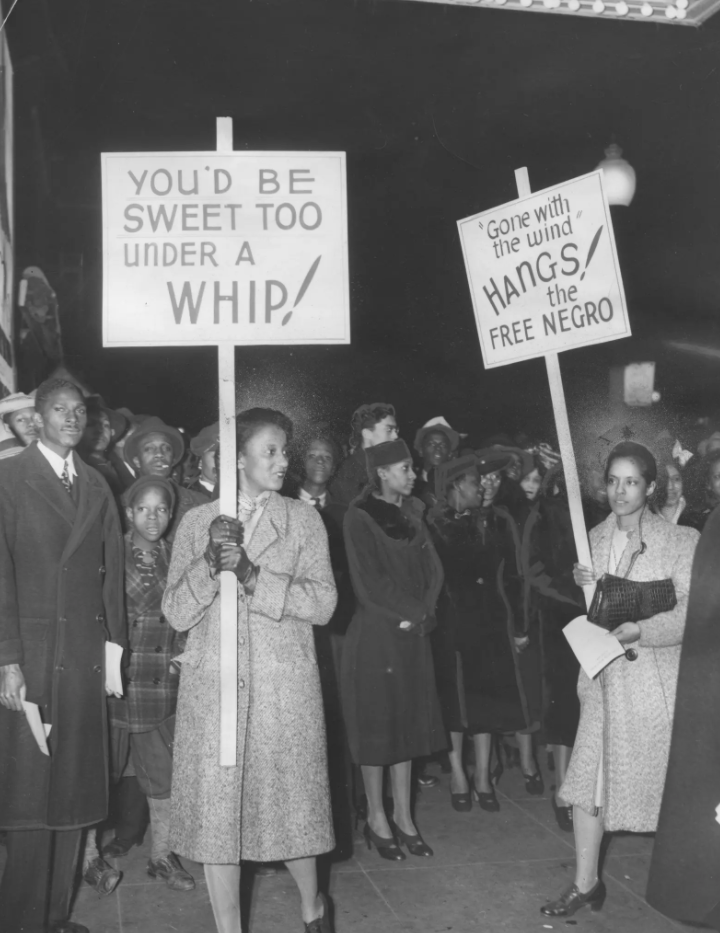

Les personnages noirs ont l’air en plus de cela satisfait de leur condition de vie. Mammy, la servante interprétée par Hattie McDaniels est représentée comme douce et empathique. C’est, il faut le dire, une nette amélioration par rapport à l’œuvre originale qui la qualifiait de “singe triste et incompréhensif”. Pourtant dès la sortie du film, des voix se sont élevées pour dénoncer la docilité de Mammy.

Cela n’a pas empêché Hattie McDaniels de décrocher un oscar pour son rôle, le premier décerné à une femme afro-américaine. Mais là encore, la société américaine ségrégationniste empêcha l’actrice d’assister à la cérémonie de remise des prix, puisque celle-ci était interdite aux non-blancs. Son oscar ne lui permettra d’ailleurs pas d’agrandir la variété de ses rôles au cinéma car elle sera, comme la grande majorité des femmes noires à cette époque, reléguée au rang des rôles de domestique. Une autre actrice noire du film, Butterfly McQueen, sera-t-elle aussi obligée de jouer des bonnes de maison par la suite, jusqu’à ce qu’elle décide de stopper sa carrière au cinéma en 1947, fatiguée de jouer des rôles stéréotypés.

La Déconstruction plutôt que la destruction :

En définitive, Autant en Emporte le Vent traite d’un sujet sensible encore aujourd’hui. La guerre de sécession marque un nouveau départ pour les Etats-Unis mais les anciennes rancœurs n’ont pas disparu pour autant. D’autant plus que ce film ne condamne jamais explicitement la confédération. Il laisse alors à certains spectateurs la possibilité de se réapproprier le film en en faisant un porte étendard de la culture sudiste et du racisme.

Des personnalités ont d’ailleurs dénoncé directement la présence du film sur les plateformes de streaming. C’est le cas de John Ridley, scénariste primé aux Oscars pour son film 12 Years a Slave « C’est un film qui, lorsqu’il n’ignore pas les horreurs de l’esclavage, ne s’arrête que pour perpétuer certains des stéréotypes les plus douloureux des personnes de couleur. »

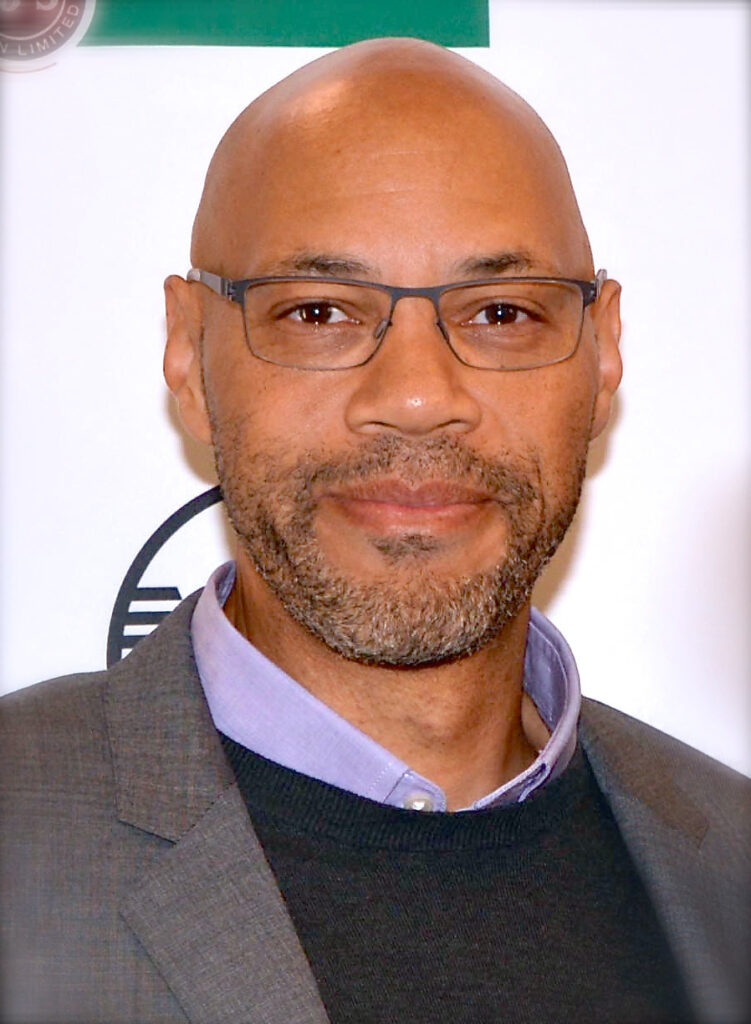

Cependant, le fait de supprimer une œuvre empêche l’analyse et la critique de celle-ci, la supprimer revient à effacer une partie de l’histoire. Pour Régis Dubois, spécialiste de l’histoire du cinéma afro-américain, “Il faut regarder notre histoire en face et accompagner ces témoignages de l’histoire, cela fait partie de notre devoir de mémoire.”

Le film reviendra avec une discussion sur son contexte historique et une dénonciation de ces mêmes représentations, mais sera présenté tel qu’il a été créé à l’origine, faire autrement reviendrait à affirmer que ces préjugés n’ont jamais existé.

HBO Max

Un film datant d’il y a 80 ans, tiré d’un livre ouvertement raciste, nécessite une recontextualisation pour qui voudrait le regarder aujourd’hui. HBO Max a d’ailleurs déclaré que maintenir ce film dans son catalogue “sans explication et dénonciation de cette représentation aurait été irresponsable”.